Le cuir face à l’impact : héritage millénaire, limites écologiques et nouvelles voies

Jérémie Sicsic

•

Le

28

/

01

/

2026

Le cuir n’est pas qu’un matériau. C’est une technologie ancienne, un système économique, une culture et aujourd’hui un enjeu environnemental majeur.

Je n'ai jamais su dater précisément ma première rencontre avec le cuir.

J'ai juste un souvenir tenace : l'odeur. Un mélange de fumée froide, de graisse chaude, de terre humide. Un parfum de survie.

Le froid me saisit d'abord.

Un froid qui coupe la respiration, qui pénètre les os. Je suis là, au bord d'un abri sommaire, quelque part dans un temps si ancien qu'il n'a pas encore de nom.

Devant moi, un homme de Néandertal travaille une dépouille fraîche. Ses mains sont larges, puissantes, et pourtant d'une précision qui me surprend.

Il gratte la peau avec des outils de pierre et d'os. Chaque geste est nécessaire, chaque mouvement compte.

Il assouplit, il nourrit la matière avec des graisses animales, de la cervelle, de la moelle.

Puis il fume. La fumée n'est pas un détail : elle protège, elle ralentit la décomposition, elle inscrit la peau dans le temps.

Je regarde ses gestes et je comprends, sans discours : transformer le vivant pour qu'il dure.

Le cuir commence là. Dans le besoin de se vêtir, de se protéger, de dormir sans mourir de froid. Dans une alliance brutale mais lucide avec l'animal.

Je prends cette peau entre mes mains. Elle n'est pas belle. Elle est utile. Et, déjà, elle me raconte quelque chose d'étrange : une matière peut être une technologie.

La lumière change. Imperceptiblement d'abord, puis tout bascule.

Le froid disparaît, remplacé par une chaleur sèche qui me brûle la nuque. Le paysage se dissout autour de moi comme une aquarelle sous la pluie, et soudain je me retrouve ailleurs.

L'Égypte ancienne. Le sable sous mes pieds, le soleil implacable au-dessus de ma tête.

Le cuir a quitté l'abri pour entrer dans la cité. Il devient sandales, gants, équipements militaires. Il devient signe, statut, outil. Nous ne sommes plus seulement dans la survie, nous sommes dans l'organisation.

Je marche dans les rues, je vois des artisans qui travaillent à l'ombre, des marchands qui négocient, des soldats qui portent des armures de cuir.

Puis l'air change encore. Plus lourd. Plus dense.

Rome m'appelle. Et là, je comprends ce que signifie "industrie" avant l'industrie. Des ateliers. Des cuves. Des peaux qui trempent dans des bains fumants.

Je marche dans une tannerie organisée avec une rigueur militaire. L'odeur est puissante, presque violente. Je vois des peaux préparées avec… de l'urine publique. Le détail est presque comique, mais il dit tout : les sociétés mobilisent ce qu'elles ont, et elles construisent des filières sur des ressources disponibles.

Le cuir est partout : équipement militaire, voyage, chaussures, accessoires, ameublement. Il tient l'Empire par la logistique du quotidien.

Je touche un cuir tanné. Il n'a plus rien à voir avec la peau brute de Néandertal.

Il a pris une forme sociale. Une forme économique. Et je sens, sous mes doigts, le poids de millénaires de savoir accumulé.

Le temps se plie à nouveau. Cette fois, c'est une sensation étrange de fragmentation, comme si le monde se brisait puis se reconstituait différemment.

Pourtant, ailleurs, dans d'autres terres, ils se maintiennent. Les Byzantins, les Arabes. Ils conservent, perfectionnent, transmettent. Et je retrouve le cuir, transformé.

Après la chute de Rome, je sens une rupture.

Des savoir-faire se perdent, se fragmentent. Les grandes tanneries se taisent.

En Espagne, une technique arrive et change la donne : le tannage à l'alun. Des cuirs blancs. Une autre esthétique. Une autre chimie. Une autre promesse. Je comprends qu'il n'existe pas un cuir, mais des cuirs, selon les procédés et les intentions.

Le temps s'écoule. Je le sens passer à travers moi, comme une rivière.

Vers 1100, l'Europe se réorganise. Les corporations apparaissent. La matière devient métier. La filière se découpe en spécialités.

Les tanneurs, avec l'écorce de chêne, le tan. Les mégissiers, avec alun et cendres, le mégis.

Les corroyeurs, qui assouplissent, finissent, rendent le cuir "portable".

Je traverse Troyes, carrefour des foires de Champagne. L'agitation, le bruit, l'odeur des épices et du cuir mêlés.

Puis je me retrouve à Fès, dans la tannerie Chouara, fondée au XIIIe siècle, peut-être plus tôt selon les récits. Les cuves rondes et colorées s'étendent devant moi comme une palette de peintre. Chaux, écorce de grenade.

Des couleurs qui viennent du végétal. Une sorte de continuité obstinée. Les hommes plongent dans les bains jusqu'à la taille, leurs gestes précis malgré l'odeur suffocante.

Ici, le cuir est aussi commerce. Le cuir circule. Il emprunte des routes, des caravanes, des ports. Il devient denrée mondiale bien avant la mondialisation.

La lumière bascule encore. Plus dorée cette fois. Plus riche.

Florence me saisit par sa beauté. La ville respire la puissance des ateliers. La corporation encadre, la demande explose, les Médicis soutiennent. Le cuir quitte définitivement le rang de simple matériau pour devenir surface de création.

Reliures, étuis, gants décorés, objets ciselés. Le cuir devient texture, couleur, finesse. Je croise l'Arte dei Cuoiai e dei Galigai, la corporation des artisans du cuir et les selliers, dans les ruelles étroites.

Les artisans travaillent avec une délicatesse qui me fascine : chaque pièce est unique, pensée, ciselée.

En Espagne, l'héritage des Maures nourrit des cuirs souples, aux teintes riches. L'Europe du Sud affine. Le Nord consomme. Tout le monde s'organise autour de cette matière qui accompagne les corps.

Je passe la main sur un cuir travaillé comme un bijou. Et je me surprends à éprouver de la tendresse pour cette contradiction : une matière née de la nécessité devient un objet de désir.

Un bruit sourd résonne. Une vibration mécanique que je ne reconnais pas.

L'air se charge de vapeur et de métal.

La transition est brutale, presque violente.

La révolution industrielle ne me demande pas mon avis.

Elle arrive avec ses machines, ses rouleaux, ses presses, ses cylindres. Le cuir, qui pouvait demander des mois, parfois plus d'un an de travail, devient une production qui s'accélère. Le bruit est assourdissant. La cadence implacable.

Je vois le foulon marteler la matière. Je vois la machine à refendre découper avec une précision millimétrique. Je vois les presses hydrauliques transformer le rythme ancestral en tempo industriel. Et je comprends le vrai mot de cette époque : cadence.

Puis vient la rupture qui écrase presque toutes les autres : le chrome.

Découvert au milieu du XIXe siècle, perfectionné et industrialisé dans les années 1880, le tannage au chrome promet l'impossible : quelques jours au lieu de longs mois, un cuir plus souple, plus résistant, taillé pour la production de masse. Un chimiste me tend un échantillon. Je le prends. Il est différent. Plus uniforme. Plus standardisé.

Le monde bascule. Le tannage végétal millénaire devient minoritaire. Le standard se fixe.

Je traverse la France de 1905, où l'on compte alors de nombreuses tanneries et des milliers d'emplois. Les cheminées fument, les ouvriers s'activent. Je comprends aussi une chose que nous oublions trop vite : le cuir soutient une filière parce qu'il a une valeur. La peau n'est pas juste un résidu.

Elle devient un actif. Une incitation économique à structurer, collecter, transformer. Cela ne rend pas la matière innocente, mais cela explique sa force de gravité.

Le temps s'accélère encore.

Je sens le monde se contracter, les distances s'effacer. La globalisation me happe.

Le cuir n'a plus de centre unique. Il a des pôles. La Chine devient premier producteur en volume.

L'Inde, le Vietnam, le Brésil, l'Argentine occupent des positions majeures. L'Europe, elle, se repositionne sur l'excellence, la finition, le luxe.

L'Italie domine ce segment avec la Toscane, Florence, Santa Croce sull'Arno.

La France reste un acteur clé à l'export, avec une réputation d'artisanat et de haute qualité dans certaines zones.

Le cuir circule plus vite que jamais. Il traverse les océans en quelques jours. Il s'inscrit dans des chaînes de valeur éclatées, parfois opaques. Et, dans le même mouvement, une question s'impose, plus insistante que la mode, plus urgente que la tendance : l'impact.

Je n'ai pas besoin de chercher longtemps. La matière a gardé sa part d'ombre, et nous la regardons enfin. L'air autour de moi devient plus lourd. Plus chargé.

Nous sommes en 2026.

J'ai l'âge de toutes les époques, et la lucidité d'aujourd'hui. Je lis, je recoupe, je visite. Et je tombe sur une réalité qui revient dans les analyses de cycle de vie : l'essentiel de l'empreinte du cuir se joue avant la tannerie. Certaines évaluations parlent de plus de 90 % des impacts liés à l'amont, donc à l'élevage.

Climat, eau, sols, déforestation. L'élevage pèse lourd dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre, souvent cité autour de 14,5 % à l'échelle globale. Le cuir hérite de cette empreinte via le cheptel, le méthane, l'alimentation animale, les changements d'usage des terres.

Je vois aussi passer ce chiffre qui marque les esprits : 17 000 litres d'eau par kilogramme de cuir, en incluant l'élevage, les cultures fourragères et la transformation.

Je le garde avec prudence, parce que ces ordres de grandeur varient selon les méthodes, les périmètres et les hypothèses.

Mais le message reste solide : l'eau est un point de tension majeur.

Puis il y a la chimie. Le chrome. Le chrome(III) utilisé pour tanner, et la crainte du chrome(VI), cancérogène, qui peut apparaître dans certaines conditions. Les effluents de tanneries, quand ils sont mal traités, charient une charge polluante qui abîme les écosystèmes et les corps.

Enfin, la fin de vie.

Je regarde un sac usé, des chaussures fatiguées, abandonnés dans une décharge.

Dans la majorité des cas, cela finit incinéré ou enfoui. La biodégradabilité dépend du tannage et des finitions. Le recyclage "boucle fermée" reste difficile. La réparation et la seconde main sont souvent les leviers les plus concrets, ici et maintenant.

Je comprends alors que le cuir n'est pas seulement un débat "animal vs vegan". La vraie ligne de fracture passe ailleurs : composition réelle, durabilité d'usage, capacité à réparer, et existence d'une filière de fin de vie.

Et c'est là que je rencontre la nouvelle galaxie des alternatives. Je les ai vues défiler dans les salons, les dossiers presse, les prototypes. Mycélium, fibres d'ananas, résidus de pomme, de raisin, de maïs, cactus. Le vocabulaire est séduisant. L'imaginaire aussi. Nous voulons croire qu'une matière peut résoudre une contradiction.

Sauf que, souvent, quand je gratte la surface, je trouve du plastique. Du PU. Parfois du PVC. Des résines polymères qui servent de liant, de couche de finition, de garantie de performance. Cela ne disqualifie pas tout, mais cela déplace le problème. Nous sortons d'un impact lié à l'élevage pour entrer dans une dépendance aux intrants pétrosourcés, avec d'autres enjeux : durabilité réelle, réparabilité, fin de vie, microplastiques, recyclabilité compliquée des composites.

Même les options les plus "biosourcées" gardent parfois une part de compromis technique : finitions non biodégradables, coûts élevés, difficultés de passage à l'échelle, performances variables.

Et puis, dans cette fatigue lucide, quelque chose attire mon attention. Le hasard a parfois un sens de l'ironie : je suis à Lyon. On me parle de Renature, une entreprise française qui développe Phyli®, présenté comme un matériau 100 % naturel, vegan, sans plastique, à partir de coproduits agricoles. Protéines végétales, tanins, un procédé d'extrusion sobre en eau. On me parle de compostabilité, de recyclabilité. Je note les promesses, mais je reste prudent. J'ai appris.

Puis vient le moment que j'attendais.

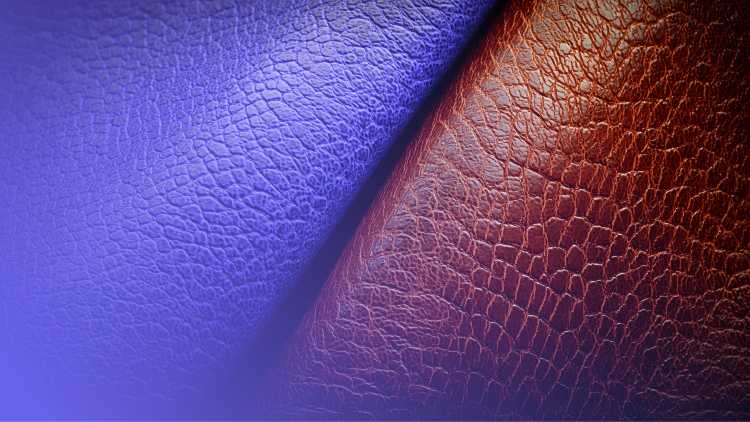

On me tend un échantillon. Je le prends. Phyli® n'a pas l'odeur du cuir au chrome. Ni exactement l'aura du cuir végétal traditionnel. Elle a autre chose : une impression de surface "pensée", comme un matériau contemporain qui assume d'être conçu.

Je plie. Je tire. Je froisse. La texture est cohérente. Le toucher, inattendu. Pas exactement du cuir, mais pas du plastique non plus. Quelque chose de différent.

Je ne ressens pas une certitude. Je ressens une possibilité.